最終更新:ヤマレコ/YamaReco

深い信仰が息づく福岡県で人気の山

宝満山は福岡県の山で、標高は829.6mです。九州屈指の登山者数を誇り、古くから神聖な山として崇められてきました。

山名の由来は複数あります。その一説では美しい自然や豊穣を意味する「豊満」が転じたものとしており、他方では仏教用語の「宝蔵」や「宝満」に基づくと考えられていたりします。

さらにこの山は、「竈門山(かまどやま)」や「御笠山(みかさやま)」といった別名でも知られています。

大宰府の守りを担う山

宝満山は古来、大宰府政庁の鬼門を封じる守護山とみなされ、信仰を集めました。

7世紀後半に設置された太宰府政庁は九州全域の政治や軍事の中心地で、その北東にそびえる宝満山は風水的に鬼が出入りする方角に位置しました。

信仰の拠点は竈門神社で、山頂には上宮が、西麓には下宮が鎮座しています。かつては山腹に中宮もありましたが、今は跡が残るのみです。

神仏習合の影響を強く受けており、僧侶からの信仰も厚い山でした。最澄(さいちょう:767-822年)や空海(くうかい:774-835年)をはじめとする遣隋使や遣唐使は、渡航前の安全祈願で登ったそうです。

鍛錬のための入山者も多く、平安時代末から鎌倉時代は、信者らが住まう坊舎は370に上ったと伝えられます。「五井七窟」は修行で利用された秘所で、名の通り5つの井戸と7つの岩屋が点在しています。

峰入り修行は現在も受け継がれており、法螺貝の響きや読経の声が山中にこだまし、山伏と参拝者によって厳かに執り行われています。

いかにも霊山らしい山頂

山頂は巨大な岩盤です。竈門神社上宮のそばには注連縄が張られた磐座があります。「拝礼岩」と呼ばれ、神様が降り立つ神聖な場所とされています。

開けていて見晴らしは良く、脊振山地や英彦山、九重山や雲仙岳などを望むことができます。さらに福岡の街と博多湾、玄界灘も見えます。

梅雨時の風物詩・ヒキガエルの行進

宝満山ならではの光景に、ヒキガエルの行進が挙げられます。

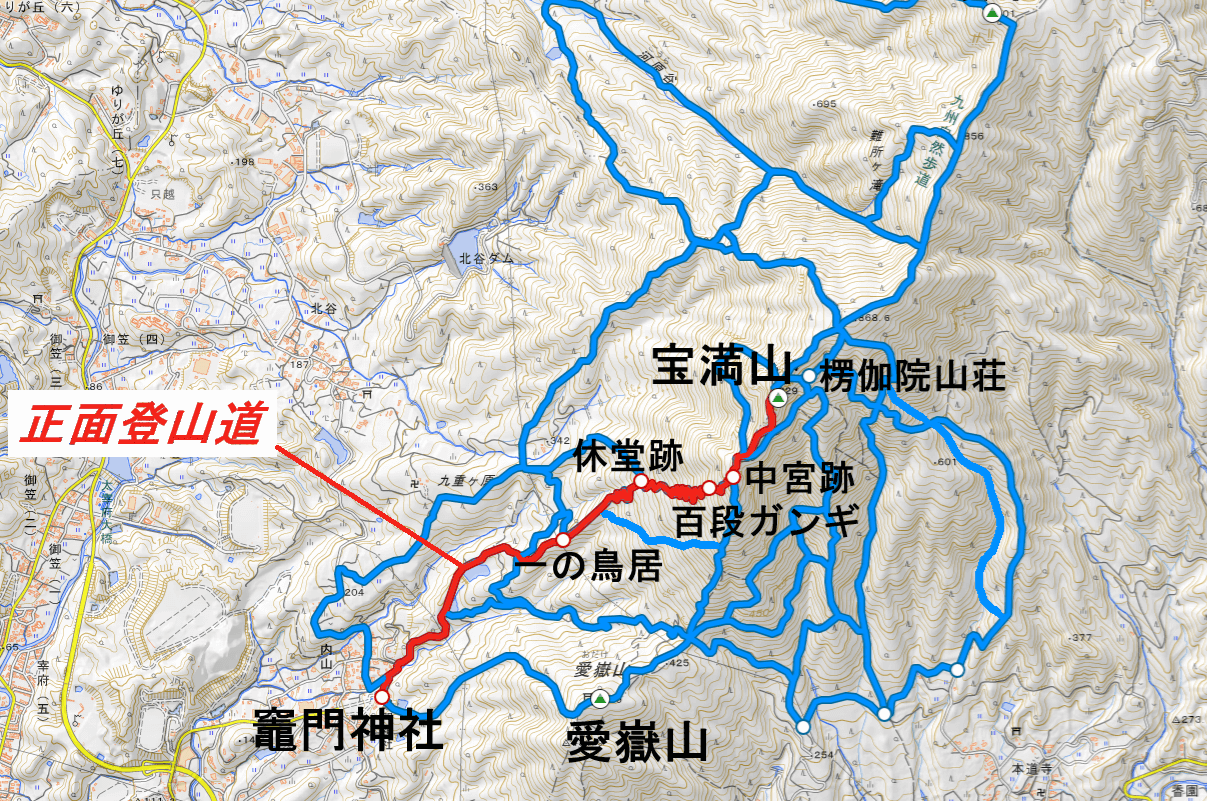

5月下旬から7月上旬にかけて、子ガエルが一斉に山頂へ移動する現象で、その数は数万から10万と推測されています。この行進は主に野々道池から出発し、概ね「正面登山道」を通るため、登山中にその光景に出会えることがあります。

一番人気は「正面登山道」

宝満山にはいくつもの登山道があり、それぞれに名前が付けられています。ルート間で交差するポイントも多く、自由に組み合わせて歩くことができます。

最も歩かれているルートは、竈門神社下宮から出発する「正面登山道」です。

主に石段で構成された道で、足腰にやや負担をかけますが、山岳信仰の歴史を感じられる道です。

二合目には一の鳥居が立っており、ここから石段が始まります。

三合目の休堂跡では、水を補給することができます。

六合目(浄行坊墓所)と七合目(閼伽の井)の間は百段ガンギです。急で長い石段が続いており、名物とも言える頑張りどころです。

八合目の先は「男道」「女道」「羅漢道」に分かれています。男道は山頂へ真っ直ぐ向かっており、女道は緩やかに回り込んで登るルートです。羅漢道は石仏がたくさん祀られています。

山頂近くの楞伽院山荘(りょうがいんさんそう)は避難小屋で、休日のみ管理人が駐在しています。ここは座主跡で、古くは山伏のトップの滞在地だったようです。

利用料を払えば泊まることができます。小屋の前でテントを張ることも可能です。

| 登山口 |

竈門神社下宮 宇美新道登山口 河原谷登山口 猫谷川新道登山口 堤谷登山口 |

|---|---|

| 周辺の山小屋 | 楞伽院山荘(※避難小屋) |

基本情報

| 標高 | 829.6m |

|---|---|

| 場所 | 北緯33度32分23秒, 東経130度34分08秒 |

宝満山(ほうまんざん)(標高829.6m)は福岡県の山です。、

周辺は「三郡山地」の領域です。

この山は以下のような名山となっています。

・九州百名山(旧版)(14)

・九州百名山(新版)(4)

周辺は「三郡山地」の領域です。

この山は以下のような名山となっています。

・九州百名山(旧版)(14)

・九州百名山(新版)(4)

| 山頂 | |

|---|---|

| 展望ポイント |

山の解説 - [出典:Wikipedia]

宝満山(ほうまんざん)(標高829.6m)は福岡県筑紫野市と太宰府市にまたがる山であり、別名を御笠山(みかさやま)、竈門山(かまどやま)とも言う。かつての筑前国御笠郡の中央にあたり、福岡市の南東、太宰府市の北東部、筑紫野市の北東部に位置する。古くから霊峰として崇められ、山頂の巨岩上に竈門神社の上宮があり、全山花崗岩で、英彦山、脊振山と並ぶ修験道の霊峰である。

また、中世高橋氏の本拠である宝満山城(宝満城)が築かれた。

山頂の眺望は抜群で、西から脊振山地の山々、博多湾・玄界灘・三郡連山(砥石山・三郡山・頭巾山・仏頂山・宝満山)・英彦山・古処山・馬見山・津江山地・九重山の山々・福岡・筑後・佐賀の三平野・有明海の彼方に雲仙岳も遠望でき、稜線沿いに仏頂山・三郡山へと至る道は人気の高いハイキングコースである。数多くの登山道があるが、太宰府側からのものが登山者が多い。

古くから大宰府と密接に関わった歴史があり、古代から近世の遺構が多く残っており、最盛期には370の修験道の坊があったと言われている。日本の山岳信仰のあり方を考える上で重要な山として、2013年10月17日付で文化財保護法に基づく史跡に指定された。

付近の山

この場所に関連する本

この場所を通る登山ルート

おすすめルート

-

入門 日帰り 九州・沖縄

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月古くから霊山として知られ、大宰府の鬼門封じ(北東位置)とされている宝満山。 臨時列車が運行されるのでアクセスに優れ、山頂で行われる神事と合せて元日に登りたい山のひとつです。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月古くから霊山として知られ、大宰府の鬼門封じ(北東位置)とされている宝満山。 臨時列車が運行されるのでアクセスに優れ、山頂で行われる神事と合せて元日に登りたい山のひとつです。

宝満山の山行記録へ

宝満山の山行記録へ

Loading...

Loading...