日本百名山

花の百名山

日本百高山

信州百名山

一等三角点百名山

ぎふ百山

新日本百名山

甲信越百名山

日本3000m峰

東海の百山

日本の山岳標高1003山

日本2500m峰

岐阜県の山(分県登山ガイド)

信州ふるさと120山

日本の山1000

長野県の名峰百選

日本百霊峰

魅力別で選ぶ日本新百名山

岐阜百秀山

日本名山図会

日本百霊山

温泉百名山

信州山カード

温泉名山1日トレッキング

登るとご利益がある山34

ふるさと富士百

日本百富士

白籏史朗の百一名山

日本の活火山111(登山可能85座)

西丸震哉日本百山

山登り365日

展望の山旅

飛騨百山

自然素晴しい50選

富士の見える山223

日本いで湯百名山

2000メートル以上の642山

名景撮り方50名山

山頂駅から東日本

50歳爽快日本楽名山

東海周辺の山110

槍・穂高・乗鞍

最終更新:ヤマレコ/YamaReco

強い信仰を集める木曽の活火山

御嶽山は岐阜県と長野県にまたがる活火山で、日本百名山の一座です。

国内には「御嶽山」が複数ありますが、その中では一番高い山です。標高は3067mで、日本の3000m峰の中では最西端に位置します。他の御嶽山や御岳山と区別するため、長野の木曽地域にちなみ「木曽御嶽山」と呼ばれることもあります。

山容は南北に長い台形です。近辺に高い山々はなく、裾野を長く伸ばします。遠くからもよく見えるおかげか、古来人々に畏敬の念を抱かせ、敬われてきました。

また2014年の噴火では甚大な被害が発生し、より多くの人々に知られる山となりました。

複数の池を抱く火山

御嶽山の山頂部は剣ヶ峰、摩利支天山、継母岳、継子岳などいくつものピークがあります。これらは火口の縁に並ぶ外輪山で、標高3067mの最高所は剣ヶ峰です。

かつての噴火口は火口湖として、南北方向に5つ列しています。それぞれは一ノ池、ニノ池・・・と数字を冠した名が付けられています。また、賽ノ河原付近の窪地は六ノ池と称されることもあります。

2014年に大噴火した山

近年も火山活動が活発で、気象庁が24時間体制で観測しています。

噴火や火山性地震がたびたび発生していますが、2014年9月27日の水蒸気爆発は、日本の戦後最悪の火山災害と言われています。登山シーズンで土曜日の昼間であったことから、多数の死傷者が出ました。

山頂部は荒れ果て、山小屋や石碑はひどく損傷しました。またエメラルド色の水を湛えていたニノ池は、灰や土砂が溜まり一変しました。

現在、一ノ池周囲や王滝奥ノ院などの、一部の登山道は噴火警戒レベルに依らず立入禁止です。また剣ヶ峰への立ち入りは、登山シーズンの限られた期間のみに制限されています。(※2024年9月時点)

登山の際はヘルメットの持参が呼びかけられており、通行規制や火山の活動状況など、最新情報を確認することが求められています。

比肩するものなき霊山

御嶽山は、霊山としても名を馳せています。

その歴史は深く、一説では702年に開かれ、剣ヶ峰に御嶽神社が創建されたと伝わります。開山から長らくは、厳しい修行を経た者だけが入峰を許されていました。

江戸時代になると庶民の入山も認められ、御嶽山への登拝が全国的に普及しました。これには1785年に覚明行者が黒沢口を、1792年に普寛行者が王滝口を拓いたおかげとされています。

登山道には仏像や霊神碑などが並び立ち、強く信仰されていることが伺えます。霊神碑は信者の魂を祀った石碑です。御嶽山全体で据えられている数は2万を超え、それらが林立する光景は他の霊山には類を見ず、圧巻です。

今も白装束に身を包み、六根清浄を唱えたり、ほら貝を吹く信者らを見かけることがあります。

緑に溢れる側面も

火山が造った荒々しい様相がある片や、豊かな自然を感じることもできます。

三ノ池と四ノ池、五ノ池にかけては高山植物の花畑に恵まれており、山上湖と相まって神秘的な光景を繰り広げます。

また継子岳は "高山植物の女王" と謳われるコマクサの群落が見所です。

ハイマツを棲み処とするライチョウに出会えることもあります。

麓から山腹にかけては美しい高木林を展開します。

なかでもヒノキ、サワラ、アスナロ、ネズコ、コウヤマキは「木曽五木」と銘打たれ、江戸時代には良質な材木として盛んに出荷されていました。

登山口のひとつである油木美林(あぶらぎびりん)は、樹齢300年以上の木曽五木が育つ立派な森です。

遊歩道が設けられており、森林浴に加えこもれびの滝や不易の滝といった渓谷美も満喫することができます。

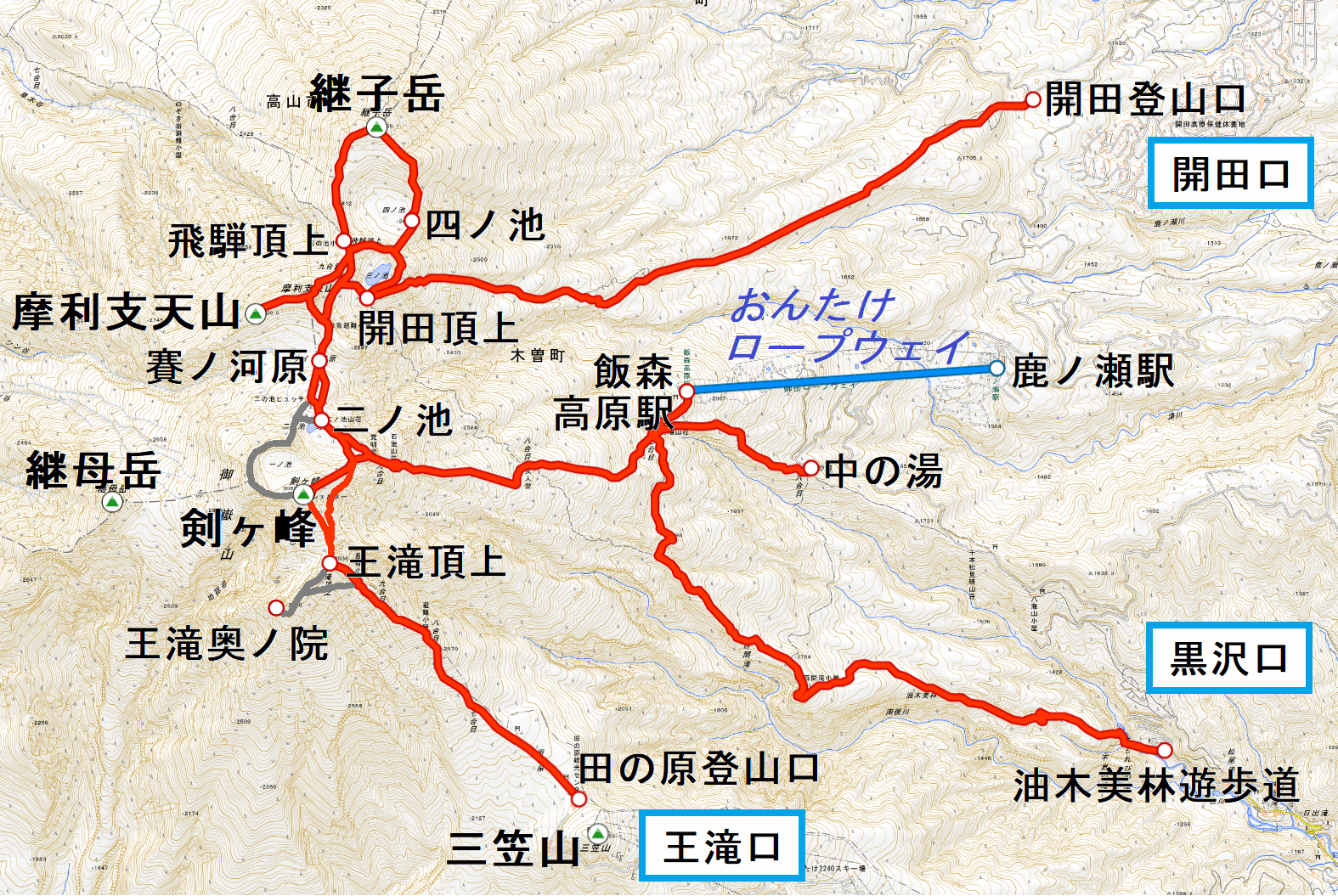

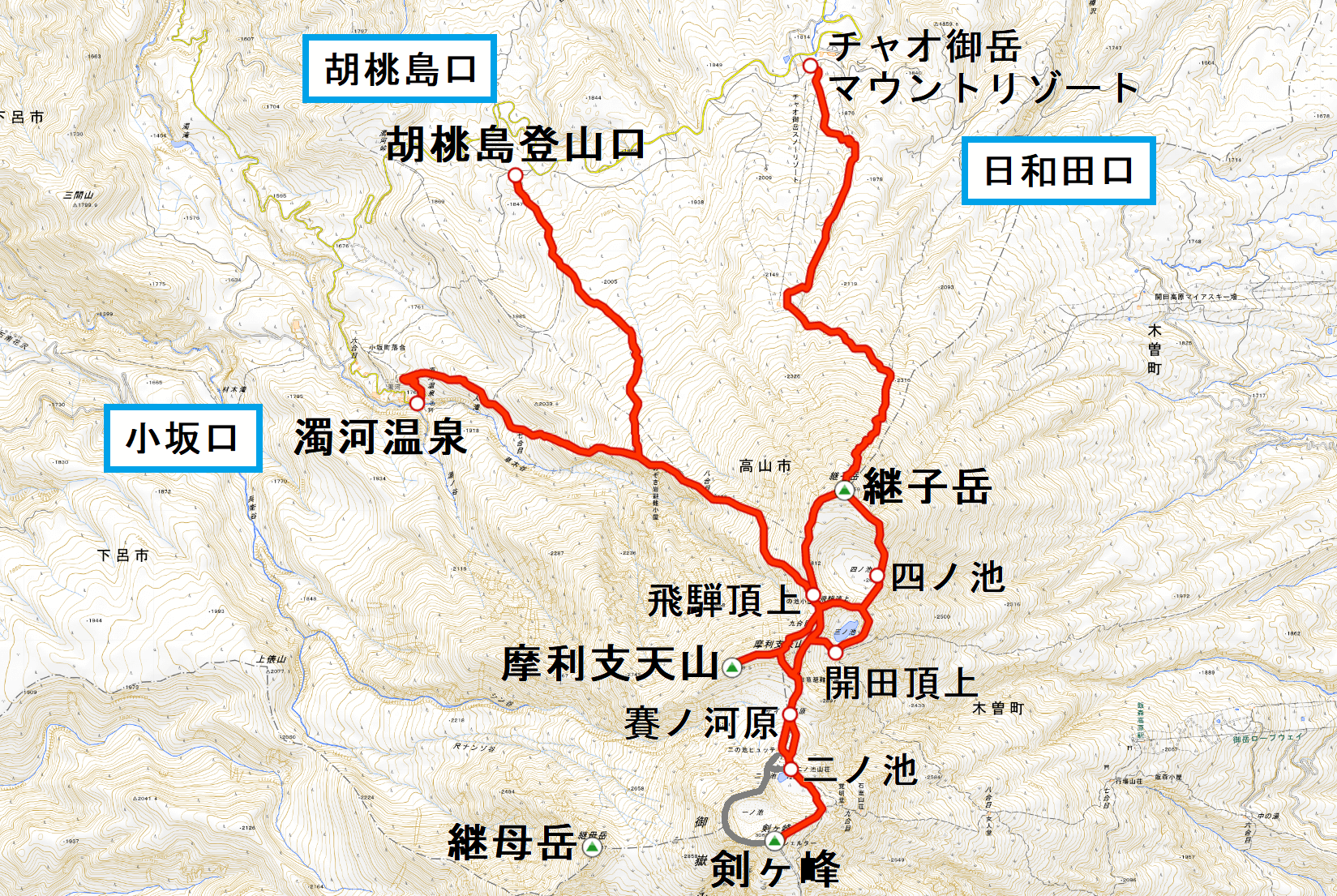

6つに大別される登山道

御嶽山登山の道は、ざっくりと6つに分けられます。

長野県側からの登り口は、王滝口、黒沢口、開田口の3箇所です。

王滝口と黒沢口からのルートは、古くから参詣路として親しまれており御嶽山登山の代表的な道です。また、日帰りで剣ヶ峰へ行き来したい時にもよく選ばれています。その場合、王滝口は七合目の田の原登山口から、黒沢口は六合目の中の湯から登ります。

さらに黒沢口は、おんたけロープウェイを利用すれば七合目付近(飯森高原駅)から出発することもできます。

岐阜県側からの登り口は、小坂口、胡桃島口、日和田口の3箇所です。

ただし日和田口から登る道は、荒廃して通行が困難なため、代わりにスキー場跡地のゲレンデから登られています。

(※2024年9月時点、剣ヶ峰へ立ち入ることができるのは登山シーズンの限られた期間のみです)

山小屋選びも楽しい山

山域には山小屋が点在しています。

日帰り登山が可能な山ですが、泊りがけでじっくりと滞在し、ピーク巡りや山上湖の散策を充実させるプランもおすすめです。

山中でのテント泊が禁止されているぶん、工夫を凝らした各小屋のサービスを存分に受けられる山です。

| 登山口 |

王滝口 田の原登山口 黒沢口 飯森高原駅 黒沢口六合目・中の湯 百間滝入口バス停 開田口 開田口登山口 小坂口 御嶽小坂登山口 胡桃島口 胡桃島登山口 日和田口 チャオ御岳スノーリゾート・センターハウス 日和田口登山口 |

|---|---|

| 周辺の山小屋 |

七合目行場山荘 女人堂 石室山荘 二ノ池山荘 二の池ヒュッテ 五の池小屋 八合目避難小屋 九合目避難小屋 白竜避難小屋 三ノ池避難小屋 のぞき岩避難小屋 |

基本情報

| 標高 | 3067m |

|---|---|

| 場所 | 北緯35度53分34秒, 東経137度28分49秒 |

木曽御嶽山のエリアは、甲信越(槍・穂高・乗鞍)。

木曽川を挟んで中央アルプスと対峙する独立峰である。乗鞍火山帯の最南部の活火山で、北アルプスに含むとする説もある。山と溪谷社などの書籍構成分類などが悪影響となり、中央アルプスと混同する人が多い。

★★★ヤマレコの山行記録登録時のエリアに注意しましょう。

御嶽山の山行記録のエリア→ 甲信越(槍・穂高・乗鞍)★★★

■火山防災情報

・気象庁 https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/312.html

・御嶽山火山防災協議会 https://www.ontake-volcano.jp/

・木曽町 https://www.town-kiso.com/bousai/bousai/100378/

・王滝村 https://www.vill.otaki.nagano.jp/bousai/funka_information.html

・下呂市 https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/398.html

・高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1014293/1005964.html

別名追記(2023年3月26日)

木曽川を挟んで中央アルプスと対峙する独立峰である。乗鞍火山帯の最南部の活火山で、北アルプスに含むとする説もある。山と溪谷社などの書籍構成分類などが悪影響となり、中央アルプスと混同する人が多い。

★★★ヤマレコの山行記録登録時のエリアに注意しましょう。

御嶽山の山行記録のエリア→ 甲信越(槍・穂高・乗鞍)★★★

■火山防災情報

・気象庁 https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/312.html

・御嶽山火山防災協議会 https://www.ontake-volcano.jp/

・木曽町 https://www.town-kiso.com/bousai/bousai/100378/

・王滝村 https://www.vill.otaki.nagano.jp/bousai/funka_information.html

・下呂市 https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/398.html

・高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1014293/1005964.html

別名追記(2023年3月26日)

| 山頂 | |

|---|---|

| 危険個所 | ★平成25年ゴールデンウィーク中、遭難1件(転倒・1名重傷)ー長野県山岳遭難防止対策協会 提供ー |

| 展望ポイント | 山頂のお池めぐり |

山の解説 - [出典:Wikipedia]

御嶽山(おんたけさん)は、長野県木曽郡木曽町・王滝村と岐阜県下呂市・高山市にまたがり、東日本火山帯の西端に位置する標高3,067 mの複合成層火山である。大きな裾野を広げる独立峰である。日本の山では14番目に標高が高く、独立峰としては富士山に次いで2番目に高い。2014年9月27日の噴火では、山頂付近にいた登山客が巻き込まれ、1991年雲仙普賢岳の火砕流による犠牲者数を上回る事態となった。

木曽御嶽山(きそおんたけさん)、木曽御嶽(きそおんたけ)、御嶽(おんたけ)、王嶽(おうたけ)とも称する。また嶽の字体を新字体で表記し御岳山や、単に御岳。標高3,000mを超える山としては、日本国内で最も西に位置する。日本には同名の山(御嶽山・御岳山)が多数あり、その最高峰である。山頂には一等三角点(3,063.61 m、点名「御岳山」)と御嶽神社奥社がある。

古くから山岳信仰の対象の山として信者の畏敬を集めてきた巨峰で、いくつもの峰を連ねてそびえる活火山である。民謡の『木曽節』では「木曽の御嶽夏でも寒い袷やりたや足袋添えて」、『伊那節』では「わしが心と御嶽山の胸の氷は 胸の氷はいつとける」と歌われており、神聖な信仰の山であるとともに木曽を代表する山として親しまれている。東海地方特に尾張地方ではほとんどの場所からその大きな山容を望めることから、「木曽のおんたけさん」として郷土富士のように親しまれている山である。日本百名山、花の百名山、ぎふ百山のひとつに選定されている。旧開田村を代表する山として飛騨頂上、旧三岳村を代表する山として剣ヶ峰が「信州ふるさと120山」の一つに選定されている。1927年(昭和2年)に、大阪毎日新聞社と東京日日新聞社などにより日本二十五勝の一つに選定されている。

国立公園に指定されている飛騨山脈や赤石山脈、国定公園に指定されている木曽山脈とは異なり、国定公園にさえも指定されていない。長野県の御岳県立公園および岐阜県の御嶽山県立自然公園には指定されているものの、国立・国定公園に指定されなかったのは、木曽ヒノキを主とする林業の盛んな地域であるという事情がある。山腹は深い森で覆われ多くの滝があり、木曽川水系の源流部の山であり、その下流部である中京圏の水がめとなっている。

以前は死火山や休火山であると思われていた山であるが、1979年(昭和54年)10月28日に突如噴火した。2014年(平成26年)9月27日に噴火、南側斜面を火砕流が流れ下り、噴火警戒レベルが3(入山規制)に引き上げられた。これに伴い、火口から概ね4 kmの範囲が立入禁止区域に指定された。2015年6月、火山性地震は続くものの2014年10月中旬以降噴火が観測されていないため、噴火警戒レベルが2(火口周辺規制)に引下げられた。これに伴い、立入禁止区域は火口から概ね1 kmの範囲に変更された。2017年8月、噴煙活動や山頂直下付近の地震活動は緩やかな低下が続いており、2014年10月中旬以降噴火の発生がないため、噴火警戒レベルが1(活火山であることに留意)に引下げられた。ただし現在も、火口から概ね1 kmの範囲は立入禁止区域である。

「岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例」により、御嶽山の火口域から4 km以内の地域に立ち入る場合に登山届の提出が義務づけられている。

長野県では「長野県登山安全条例」により、指定登山道を通行しようとするときはあらかじめ登山計画書を届出なければならない。

また山頂付近には噴火に備えて、登山者向けの屋外スピーカー避難シェルターが設置されている。

御嶽山の山行記録へ

御嶽山の山行記録へ

Loading...

Loading...